ヒトデヤドリエビ

15mm

ヒトデにもいろいろな種類があって、なかにはこんな形のものもいる。

変態社会人なら知らぬヒトとていないマンジュウヒトデだ。

マンジュウヒトデには、儚く清く慎ましくヒトデヤドリエビが住んでいることが多い。

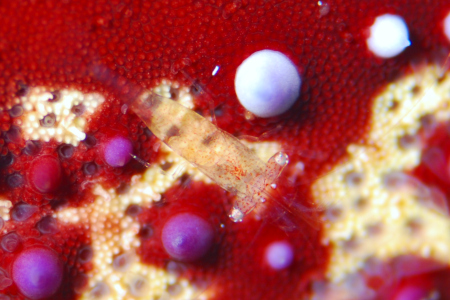

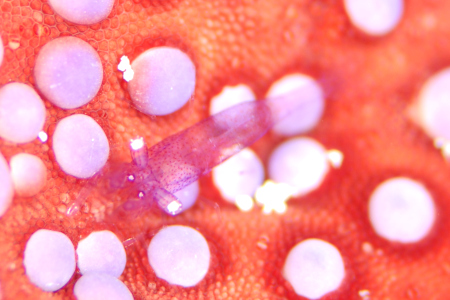

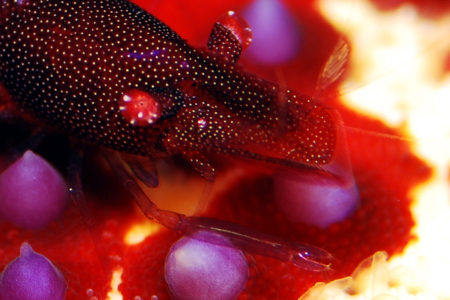

このヒトデヤドリエビ、冒頭にズラリと並べてあるように、その体色は実にバリエーションが豊富で、色だけ見ると同じ種類とはとても思えないほど違いがある。

何かを拠り所にして暮らしているカクレエビの仲間には体色を宿主に合わせる能力を持っているものが多く、ヒトデヤドリエビも同様だ。

聞くところによると、それは体内に取り込んでいるバクテリアが機能しているためだそうで、イカやタコのように瞬時にサッと変わるわけではないものの、かなり忠実に周囲の色に合わせることができるようだ。

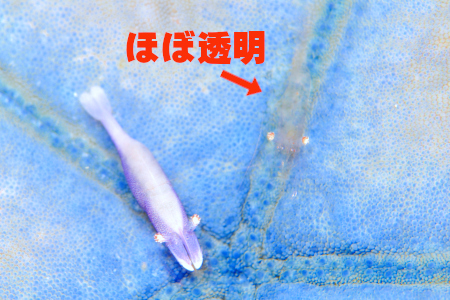

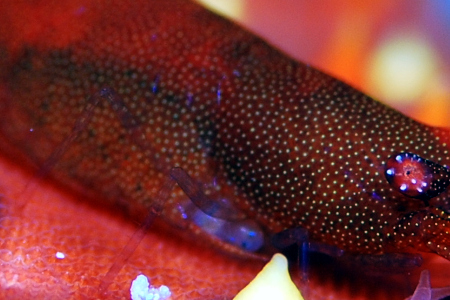

体色変化機能が後天的にバクテリアによるものであるというのは、幼いヒトデヤドリエビがほとんど無色透明であることからも納得できる。

ここから少しずつバクテリアを取り込むのだろうか、やや成長したものは…

薄く色づいてくる。

面白いことに、サイズに応じて色が出てくるというわけでもないらしく、ほぼ同サイズなのにこういう対比もある。

ヒトデの表面で、椅子取りゲームならぬバクテリア取りゲームでもやっているのだろうか…。

ただ、ヒトデヤドリエビを最も効率よく発見できるマンジュウヒトデの場合、「この色」と決まっているわけではなく、かなりカラーバリエーションが豊富で、しかも体の場所ごとに色味が全然違っている。

そのためマンジュウヒトデに住んでいるヒトデヤドリエビだけでも、様々なカラーパターンがある。

マンジュウヒトデだけでいろいろあるくらいだから…とはいっても、人肌のようなカワテブクロについているヒトデヤドリエビが白~ピンクであることを知った時は驚いた。

その流れでアオヒトデで青いヒトデヤドリエビを見つけたときには、思わず拍手するほどに感心してしまった。

まぁ彼らにとってはその程度の体色変化など、お茶の子さいさいに違いない。

ヒトデヤドリエビというくらいだから様々なヒトデについており、ときにはオニヒトデの表面にいるのを観ることもある。

上から眺めるとマンジュウヒトデにいる状態と変わらないように見えるけれど、横から観ると…

ヒトデヤドリエビが棘の密林の合間で暮らしていることがわかる。

密集している毒棘に守られていれば、あまりカラーリングまで気にしなくてもいいように思えるけど、オニヒトデにいるタイプはたいていこのカラーパターンだ。

これまで観たことがある宿主のなかで、最も意外だったのはルソンヒトデ。

なにしろ終の棲家にするには、ルソンヒトデはあまりにも小さいのだもの。

しかもルソンヒトデは自らの腕をいともたやすく切り離す、いわゆる自切のチャンピオンクラスだから、走行中に機関車から切り離される貨物列車のごとく、ヒトデヤドリエビはいつなんどき置き去りにされるや知れたものではないというのに…。

ルソンヒトデについているものもやはり色のバリエーションがあり、紫が強いものや…

ほぼ赤のものが見られる。

ただしマンジュウヒトデやアオヒトデ、オニヒトデに観られるような、背中に一本筋が通っているタイプはこれまで観たことがない。

ヒトデヤドリエビは大きいものでも15mmくらいと小柄なので、クラシカルアイには厳しい。

でも体色のバリエーションなら、ディテールは見えなくても今でも何とかついていける。

それが体の詳細となると、若い頃でも肉眼では厳しかった。なんてったってメインのハサミ脚すら見えやしない。

そこはデジタル写真とPCモニターという文明の利器でカバー。

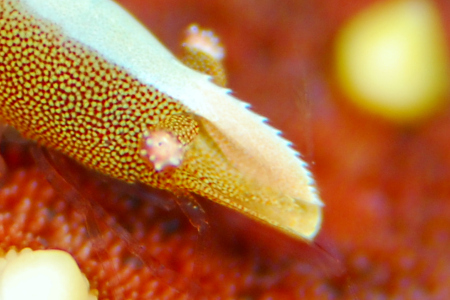

肉眼ではなかなか見えないハサミ脚はこんな感じ。

そして他のエビ同様ヒトデヤドリエビの額角もノコギリ状にギザギザになっているのがわかる。

さらに横から観てみれば、卵ガード(?)の甲羅越しにお腹の下で卵を抱えていることもわかる(一部は卵が直に見えてます)。

ヒトデという彼らの地球の上で、儚くつましく清らかに暮らしているヒトデヤドリエビたち。

クラシカルアイの肉眼ではその動きなどまったく見えないけれど、動画で観てみると、けっこう動いていることがわかる。

老眼では見えないヒトデヤドリエビの動き。

(36秒のYouTube動画)

そんな彼らのささやかな生活を脅かすことのないよう、マンジュウヒトデ回しはくれぐれもヒトデチェックを済ませてから。

< そもそもやりませんから、マンジュウヒトデ回し。