インドカエルウオ

全長 10cm(写真は2cmほどの幼魚)

多くの魚たちにとって、どういうわけか「黄色」はある種特殊なカラーのようで、ノーマルカラーのほかに「黄化個体」なるものが見られる種類がけっこういる。

赤でもなく青でもなく緑でもなく、アブノーマルカラーはイエローなのだ。

カレー大好きキレンジャーとしては、とても気になる色の選択。

このインドカエルウオも然り。

インドカエルウオは浅いところを好むため、ボートダイビングで訪れるような環境だと、目にする機会は少ない。

むしろインリーフに多く、ビーチの中でもユビエダハマサンゴの枝間などで普通に観られる。

そんなインドカエルウオのノーマルカラーは…

インド人もビックリ!(という表現はポリティカルコレクトレス流行りの今の世の中ではよろしくないのでしょうか)の真っ黒クロスケ。

幼魚もオトナもこの黒色が本来の体色で、2cm前後の小さなクロスケもよく観られる。

そしてどういうわけかチビたちのうちの選ばれし者だけが、幼魚の頃だけ特別に黄色くなっているのだ。

ただし黄色い幼魚も、成長とともに結局は真っ黒クロスケになる。

だったら最初から黒でいいじゃん。

サンゴの枝間でチョロチョロしている彼らの暮らしぶりを考えれば、黄色よりは黒いほうが目立たなくて便利そう。

そこであえて黄色を選択する意味は、いったいどこにあるのだろうか。

ところで、上の写真のチビターレ・キレンジャーは、2016年の9月にリーフエッジ付近のサンゴの枝間で発見した子だ。

2016年といえば、98年以来再びサンゴが大々的に白化した年で、このインドカエルウオのチビが暮らしていたサンゴも青息吐息になっていた。

水中ブイをとって船を停めている場所のすぐ近く、それもリーフエッジという、時間をたっぷりかけられる場所だったから、そのポイントに行くたびに観ていたところ、棲家のサンゴが死んでいく災難に見舞われながらも、10月末までは目にすることができた。

ところがその年の12月になると、キレンジャーの姿は見えなくなってしまった。

が。

キレンジャーがいたサンゴの隣の、白化を生き延びた元気なサンゴの枝間で、クロスケ発見。

このクロスケは、いなくなったキレンジャーに比べると遥かに警戒心が強かった。

インドカエルウオは成長するにつれて警戒心が強くなっていくように見受けられる。

この子はキレンジャーが成長してクロスケになったのか、それともまったく別の個体なのか。

砂地のポイントのリーフエッジではそうそうインドカエルウオを目にすることがないことを考えれば、このクロスケが少し前まで件のキレンジャーだった可能性は高い。

そうであれば、新たな隠れ家を確保して、健気に生き延びているようでよかったよかった。

※追記(2022年11月)

今秋(2022年)は故あってリーフ内で潜ることが多く、桟橋脇にも幾度か潜っている。

桟橋脇のサンゴ群落には以前からインドカエルウオが多く、チビもチョロチョロしているけれど、やはりキレンジャーチビターレに出会う機会は滅多にない。

ところが、枝先にチョコンと乗っていたのは…

キレンジャーからノーマルブラックになる途上の若い個体だった。

インドカエルウオの黄色い幼魚もオトナになると黒くなる、ということは知ってはいたものの、黒になりかけの若者に出会ったのは初めてだ。

黄色と黒が混じると、インドカエルウオというよりはインドカレーウオってな感じだけど…。

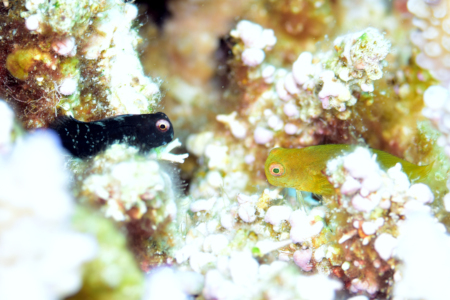

まだ黄色味が残っているくらいだからオトナに比べるといささか小ぶりながら、周りにいるオトナ(右側)と生活圏を巡ってしのぎを削っているインドカレーウオ(左側)。

インドカエルウオといえば、どんなにたくさんいても警戒心が強く、カメラを向けるとすぐに枝間の奥に逃げ去ってしまうことが多いのに、この当面のライバルらしきオトナとの争いのほうが優先事項なのか、いつものようにすぐに引っ込んでしまうことがなく、こういうシーンも撮れた。

容姿に似合わぬ熾烈なバトルを繰り広げてくれていたおかげだ。

その様子を動画でも。

たくさんいるからといって、それぞれの子供が成長してオトナ社会に入るのは、けっして楽ではないようだ。

バトルを繰り広げていたこの両者がいるところからほんの少し離れたところにはもう1匹インドカエルウオのオトナがいて、面白いことにこの2匹の争いが目障りになると、たちまちやってきて2匹とも蹴散らしていた。

枝間にチョコンとたたずみつつエサをボイボイ食べているだけかと思いきや、インドカエルウオもやるときはやる…。

※追記(2024年5月)

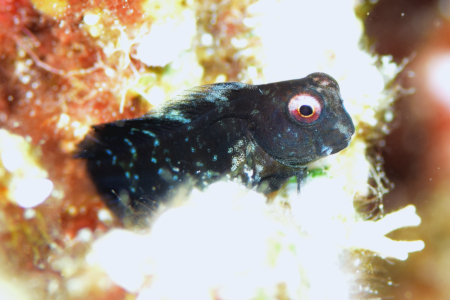

やるときはやるといえば、この春(2024年)にリーフ際で出会ったインドカエルウオは、いつも見かける様子とは一味違っていた。

顔面アップ。

インドカエルウオといえば黒い顔のはずなのに、なにやらめかしこんでいるかのような模様が。

コイツのすぐそばにもう1匹いて、インドカエルウオとは思えないほどその場でジッとしていた。

お腹が膨れているっぽく見えるのは、卵で満ちているからだろうか。

こうしてカメラを近づけているだけではなく、このサンゴに暮らしている大きめのコバンハゼの攻撃をくらいながらも、全然逃げないメスっぽいインドカエルウオ。

ひょっとして、さきほどのめかしこんでいたもう1匹は、このメスに対してアピールしていたオスってことだろうか?

つまり…インドカエルウオの婚姻色?

ただ真っ黒いだけのギンポかと思いきや、ここ一番というときにはやはり装いを新たにするらしい…。

で、インドカエルウオ、どこに産卵するんだろう?

セダカギンポのようにサンゴの枝に?

まさかこの時、実は産卵中だったなんてことが…

……あるかも。

※追記(2025年7月)

今年(2025年)はリーフ際でインドカエルウオのキレンジャーチビターレと出会う頻度が、べらぼうに高くなっている。

チラホラその姿が見え始めたのは6月中のこと。

尾ビレの先まで入れて実測15mmほどというサイズは、人生最小級だし、まだこの当時はその後あちこちでやたらと出会えるなんて知らなかったものだから、千載一遇のノリで撮っていた。

その後オタマサに教えてからその場を去る際には、↓このように枝の上にチョコンと佇んでいたキレンジャー。

ジッとここから動かないことをいいことに散々撮らしてもらったから、さすがにもういいか…とオタマサと交代したというのに、オタマサのレンズの前では…

…大アクビを披露するサービスぶり。

しまった、これは観たかった…。

7月になってもキレンジャーとの遭遇頻度は依然として高く、15mmほどのチビチビの姿もよく観られる。

ひとくちにキレンジャーといってもその色味は真っ黄色だけではなく、オタマサが出会った15mmほどのチビターレはやけに白っぽかった。

もっともどんなキレンジャーでも、成長とともにその体色は黒っぽくなっていくので、オトナのインドカエルウオにキレンジャーはいない。

黒くなり始めるタイミングには個体差があるんだろうけれど、なかには2cmほどだというのに早くも黒っぽくなってきているものもいる。

ほど近いところには、それより小さなブラッキーもいた。

彼らインディアナチビターレたちは、藻を求めてサンゴ群体のあっちこっちを移動しはしても、ある程度の縄張りがあるように見える。

ただしそのチビたちの数が多いものだから、ときには接近遭遇することも。

この両者の間が縄張りの境界線なのか、しばらく互いの存在を意識しあったあと、キレンジャーは画面右側に移動していった(その前に別の場所で接近したときには、激しくブラッキーを追い払っていたけど)。

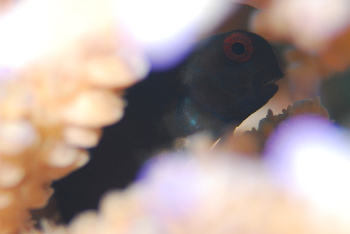

おそらくは互いに高い緊張感を持って睨みあっていたのであろうこの時、ブラッキーを観てみると…

…体に模様が出ている!

これが先ほどのブラッキーチビターレと同じ個体かどうかは不明ながら(なにしろ数が多いので…)、単色と思いがちな黒いインディアナも、やるときはやるようだ。

それにしても、リーフ内ならいざ知らず、リーフ際とはいえリーフの外でこれほどインドカエルウオのチビチビたちと出会ったことなど、過去には一度もない。

一昨年(2023年)のZターン台風でリーフ内から吹き飛ばされてきたのか、その後リーフ際ではインドカエルウオのオトナたちがやたらと増えた。

だからといってこんなにチビチビと会えるようになるものなのだろうか。

ひょっとすると、それにはサンゴの白化とシロレイシガイダマシがひと役買っているのかもしれない。

昨年(2024年)の白化による死を免れたサンゴたちは、その後シロレイシガイダマシの集団に随分やられてしまっている。

シロレイシガイダマシ排除活動をしているから、被害が拡大するペースは鈍くなってはいるものの、生き残ったサンゴたちの多くに食害が見られる状況に変わりはない。

食害に遭ってしまった部分は死んでいるので、そこにはインドカエルウオがエサとする藻が生えてくる。

生きているサンゴの枝間を住まいにする藻食のインドカエルウオにとっては、適度にシロレイシガイダマシが居てくれて適度にサンゴの枝の一部が死んでいるほうが、食住が完備されて実は住みやすい環境なのかもしれない。

白化によって大半が失われたために、食住完備サンゴは限られていて、我々はその限られているサンゴを覗き込むから遭遇頻度が高くなる…

…ということなのではなかろうか、と愚考しているのであった。

いずれにせよ今年は空前のインドバブルであることは間違いないので、この機会を逃す手はない。

※さらに追記(2025年7月)

個体数が多いせいか、過去に出会ったことがある子たちくらべ、やたらとお利口さんな気がするインディアナチビターレ。

ちなみに「お利口さん」というのは、カメラを向けてもつれなく逃げたりすることなく、わりとジッとしてくれて、ときにはポーズまでとってくれる魚たちのことを指す、撮影する側の自分勝手な呼称です。

なかでも断然お利口さんなキレンジャーが居たので、ゆっくり拝見させてもらった。

こうしてヒレを閉じているときはスラリとして見えて、それはそれで可愛いけれど、個人的にはやっぱりヒレを広げているほうが好き。

サンゴの枝間をチョコマカ動きながらエサを食べているインディアナキレンジャー、藻を食べるというその「藻」とは、いったいどういう藻なのかというと、こういう藻。

サンゴが死んで骨格だけになっているところや岩肌に生える、やわらかそうな緑色や茶色の藻。

この食性のために、水槽での海水魚飼育を愛好しているその道の方々の間では、インドカエルウオは水槽の掃除人として抜群の働きを見せてくれる魚であると認識されているのだそうな。

水槽に1匹いれば充分てくらい藻を食べてくれるらしく、それくらい旺盛な食欲で普段もモリモリ食べているから、彼らのお腹はいつもこのようになっている。

ブヨブヨのボコボコ。

100匹くらいボートの船底に住んでくれれば、船底掃除をする必要がなくなるかもしれない。

そんなブヨ腹キレンジャーがモリモリ藻を食べている背後が、光を当てるとなにやらピンク色のサンゴ系であることがわかったので…

おお、自分史上最も可愛くインドキレンジャーを撮れたかも…

…と自己満足して、その場をあとにしたのだった。