●海と島の雑貨屋さん●

写真・文/植田正恵

●海と島の雑貨屋さん●

写真・文/植田正恵

月刊アクアネット2017年9月号

今年の夏は地域による気候の差が激しかったようで、これが毎年のことになると、夏といって思い浮かべる季語的なものも随分様変わりするのかもしれない。

おおむね気候が安定していた子供の頃、夏と聞いてすぐさま思い浮かべたのは、海、スイカ、朝顔、花火。

そこにもうひとつ「セミの声」も挙げておきたい。

…とことさら力を込めずとも、昔から蝉は夏の季語だったっけ。

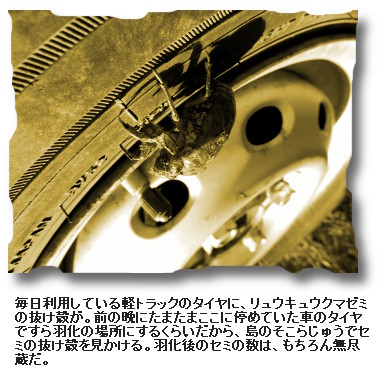

水納島では例年6月の下旬頃、リュウキュウクマゼミが鳴き始める。沖縄はこの時期に梅雨が明けるので、それにあわせてセミがほぼ一斉に羽化するのだ。

それから始まるシャアシャアシャア…というセミの大合唱は、雨の時期の終わりを告げるうれしい声である。

とはいえやがて連日殺人的に強烈な日差しの下で聴くようになると、ただでさえ汗ダラダラの暑さが3倍増しになってしまう声でもある。

なにしろリュウキュウクマゼミが軽く百匹以上止まっている木の下でその大合唱を聴けば、かつて「しずけさや…」などとセミの声を描写した芭蕉など、きっと頭がおかしいに違いないとさえ思えるほど。

初蝉、蝉時雨、朝蝉、夕蝉、夜蝉など蝉がつく季語はいろいろあれど、地域ごとの種類の違いなどまったく斟酌されていないに違いない。

セミの数が圧倒的過ぎると、声以外にも困った事態が起こる場合もある。

あるとき我が家の固定電話に激しく雑音が入るようになり、すぐさまNTTに修理を依頼したところ、電話線の交換で問題はすぐに解決した。

驚いたのは、その原因だ。

なんと、セミが犯人だというのである。

当時水納島には木の電柱がたくさんあって、セミのメスはそれをも産卵場所に利用しようとするそうで、たまに勢い余って電話線にまで卵を産みつけようとするものもいるという。

産卵をする際には輸卵管を突き刺して卵を産みつけるから、そうすると電話線には微小な穴がいくつも開いてしまうことになる。

その後長い月日をかけてその穴から水分が徐々に浸入し、電話線の肝である金属部分を腐食させてしまうのだそうだ。

人間の暮らしにセミが物理的な害をもたらすことになろうとは、岩にしみいる…と詠った芭蕉も夢にも思わなかったことだろう

そんなリュウキュウクマゼミの季節が終盤に差しかかる8月下旬になると、クロイワツクツクがジーワジーワと鳴き始める。

本土でいえばツクツクボウシのようなタイミングだから、夏もそろそろ終わりだな、と少し寂しい気持ちになる声でもある(でも12月初旬まで鳴いている)。

ところで、名作映画「男はつらいよ」シリーズ第25作「寅次郎ハイビスカスの花」の舞台は、ほかでもない沖縄県は本部半島で、もちろん現地でロケも行われている。

そして南国沖縄の夕刻に寅さんがのんびり歩いているシーンで聴こえてくるのは、なんとヒグラシの声。

ちょっぴりセンチな夏の夕暮れのイメージに、ヒグラシがピッタリなのはわかるけれど……

すみません、沖縄本島にヒグラシはいないんですけど、山田洋次監督。

水納島で生まれ育った子供たちであれば、将来どこか遠くで暮らすようになったとき、ふとしたときにきっとセミの声の違いに気づき、遠いふるさとを思い出すに違いない。でも、ヒグラシの声に郷愁を誘われることはないだろうなぁ…。